がんも認知症も“老化”から始まる──放っておけない「体の変化」

こんにちは。

「年をとったら病気が増えるのは当然」と思っていませんか?

しかし今、世界中の医学や研究の場では「老化そのものが病気ではないか?」という考え方が急速に広まっています。

今回は、この新しい視点について、わかりやすくお話しします。

◆ 年をとると病気が増えるのはなぜ?

40代・50代、そして60代を過ぎると、多くの人が次のような病気に悩まされるようになります。

- 高血圧、動脈硬化

- 糖尿病

- 骨粗しょう症

- 認知症

- がん

実はこれらはすべて、「加齢関連疾患」と呼ばれ、老化によって起こりやすくなる病気です。

つまり、「老化」と「病気」は切り離せない関係にあるということ。

そのため今、「老化=病気の一形態ではないか?」という議論が、本格的に始まっているのです。

◆ WHOも注目、「老化=病的プロセス」という考え方

2021年、WHO(世界保健機関)は、病気の国際的な分類ルール(ICD)において、「加齢(Ageing)」を疾患と関連づけて明記しました【※1】。

これは、「老化は自然現象だから仕方ない」ではなく、ある程度“予防や介入ができる対象”であるという認識のあらわれです。

◆ 老化の正体は“細胞の疲れ”

では、老化とは何か?

一言でいえば、「細胞の働きが少しずつ衰えていくこと」です。

具体的には次のような変化が起こります:

- 細胞が古くなって分裂しなくなる(細胞老化)

- エネルギーを作るミトコンドリアが弱る

- DNAの修復が追いつかなくなり、がんの芽が残りやすくなる

- 傷んだ細胞が体内にたまり、慢性的な不調が起こる

こうした変化が積み重なることで、目に見える病気となって表れるのです。

◆ 老化は「病気のはじまり」と考えると見えてくること

もし老化を「自然な現象」ではなく、「病気の入り口」と考えたらどうでしょう?

- 単なる物忘れも、認知症のサインかもしれない

- 転びやすさも、骨や筋肉の老化による“前触れ”かもしれない

- 疲れやすさも、体の細胞がサビつき始めた合図かもしれない

このように考えると、「まあ年のせいだし……」と放っておくのではなく、早めにケアを始める大切さが見えてきます。

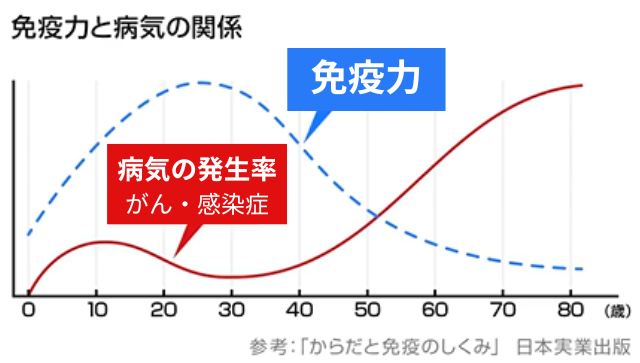

◆ 免疫も、老化の影響を受けている

ここで触れておきたいのが、「免疫」の話です。

免疫は、体をウイルスやがん細胞から守る防御システムですが、老化とともに働きが弱くなることがわかっています。

この変化は「免疫老化」と呼ばれ、がんや感染症、慢性炎症のリスクを高める要因のひとつです【※2】。

つまり老化は、免疫の力にもじわじわと影響を与え、結果として多くの病気を引き寄せてしまうのです。

◆ 老化は「遅らせる」ことができる

現代の研究では、老化の進み方には個人差があることがわかっています。

そしてその差を生み出すのが、日々の生活習慣です。

- 栄養バランスのよい食事

- 週に数回の適度な運動

- 質の良い睡眠

- 自分をいたわる気持ち

これらはすべて、細胞を傷つけにくくし、老化のスピードを緩やかにする働きがあります。

【参考文献】

- ※1:WHO ICD-11 Classification(2021)

- ※2:Franceschi C. et al., “Inflamm-aging and its implications in aging and disease,” Nature Reviews Immunology (2018)

- ※3:Lopez-Otin C. et al., “The Hallmarks of Aging,” Cell (2013)